ALLORO LAURUS N. - significato

€ 40.99 · 5 (690) · In Magazzino

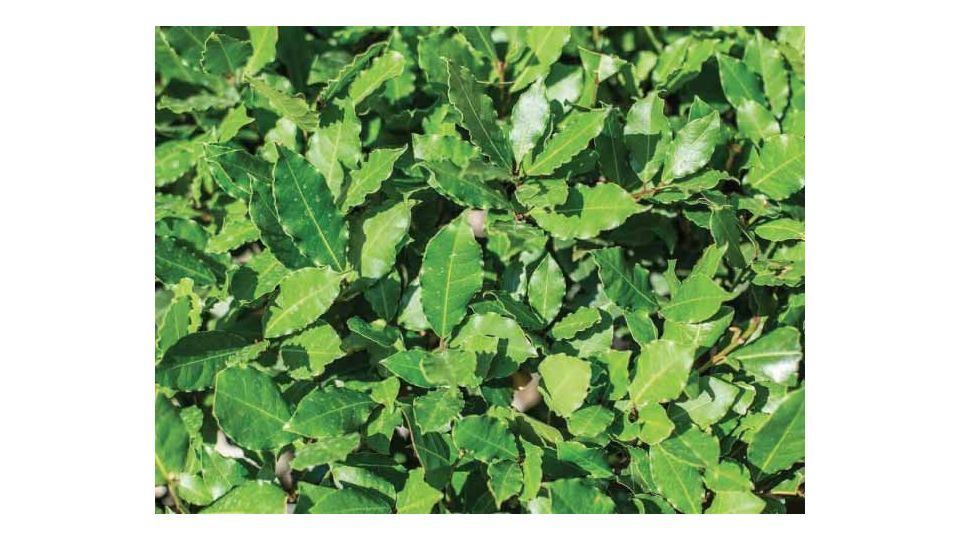

LAURUS NOBILIS = ALLORO = LAURO (tratto dal libro di Alfredo Cattabiani "Florario. Miti, leggende e simboli di fiori e piante", Edizioni Oscar Mondadori. Un libro da leggere e consultare ! ) ------ -IL LAURO DELLA VITTORIA E DELLA POESIA -LA DAFNE GRECA -IL LAURO APOLLINEO, SIMBOLO DI VITTORIA E VATICINIO -IL SIMBOLO DELLA POESIA E DELLE ARTI -IL LAURO NEL PETRARCA -LE PROPRIETA' DEL LAURO ------ IL LAURO DELLA VITTORIA E DELLA POESIA Un giorno Apollo, vedendo Eros che tendeva l'arco, si prese gioco di lui: «Che fai, divino fanciullo, con un'arma tanto possente? Questi sono carichi adatti ai miei omeri. Tu accontentati di accendere le passioni con la torcia e non attribuirti quel che mi spetta». «Febo,» gli rispose il fanciullo «le tue saette trafiggono uomini e animali, ma le mie trafiggono te», e battendo le ali volò sul Parnaso architettando una vendetta. Cavò dal turcasso due dardi, l'uno d'oro e dalla punta acuminata che accendeva la passione amorosa, l'altro di piombo e spuntato, che la impediva. Con il primo ferì Apollo trapassandolo fin nelle midolla, con il secondo trafisse la ninfa Dafne, figlia di Peneo, un fiume della Tessaglia, figlio a sua volta di Oceano e Teti. La fanciulla, seguendo l'esempio della casta Diana, rifiutava tutti i pretendenti che la chiedevano in sposa perché preferiva vivere libera correndo per i boschi. Spesso il padre le diceva: «Figlia, un genero mi devi, mi devi dei nipoti». Ma lei si aggrappava al collo del genitore e lo supplicava: «Concedimi, ti prego, di godere di una perpetua verginità. A Diana, suo padre l'ha concesso». Ferito dal dardo d'oro, Apollo si gettò, ardendo di passione, aLL'inseguimento della ninfa che, raggiunta da quello di piombo, fuggiva per i boschi temendo di perdere la verginità. «Fermati» le urlava il dio «non sono un montanaro né un rozzo custode di greggi e armenti. Non sai, temeraria, a chi sfuggi. Giove è mio padre e io so quel che sarà, fu ed è.» Non le concedeva requie ed era sul punto di afferrarla quando Dafne, esausta per quella corsa affannosa, implorò il padre Peneo: «Padre, aiutami! Se i fiumi hanno potere divino, liberami da questa figura che troppo ho amato, tramutala in un'altra». Fu esaudita: un invincibile torpore invase il suo corpo: la pelle splendente si mutava in scorza sottile, le chiome in fronde, le braccia in rami, i piedi in pigre radici e il volto nella cima di un lauro. Così ha rappresentato la scena Gian Lorenzo Bernini nella scultura custodita alla Galleria Borghese di Roma, riuscendo prodigiosamente a evocarne il dinamismo nel marmo. Ma l'amore del dio era più veemente del sortilegio. Apollo poggiò la destra sul tronco dell'albero e sentì che sotto la corteccia il petto riluttante della ninfa continuava a palpitare, e ne stringeva appassionatamente i rami, abbracciandoli. «Se non puoi essermi sposa» sospirava «sarai almeno la mia pianta. O Dafne [lauro in greco], di te si orneranno per sempre i miei capelli, il turcasso e la cetra. E come il mio giovane capo biondeggia eternamente, così tu ti fregerai per sempre di verdissime foglie.» Mentre parlava, la chioma dell'albero ondeggiando dolcemente sembrò cedere infine all'amore del dio. LA DAFNE GRECAOvidio aveva rielaborato un mito greco in cui si narrava che Apollo, innamorato da molto tempo di Dafne, aveva provocato la morte del suo rivale Leucippo. Dafne, figlia di Amicla, non viveva in città ma, amante della caccia e selvaggia, non scendeva mai dalle montagne. Leucippo, figlio di Enomao, re di Elide, se ne innamorò, e per poterla avvicinare si travestì da fanciulla mescolandosi alle compagne che percorrevano con lei i valloni. Dafne si affezionò a quell'ambigua «compagna», al punto di non volersene più separare. Apollo, che aveva adocchiato da tempo la fanciulla e temeva che prima o poi Leucippo l'avrebbe sedotta, decise di farlo smascherare. Ispirò a Dafne e alle sue compagne il desiderio di bagnarsi in una sorgente; ma poiché Leucippo non voleva spogliarsi, le ninfe lo costrinserocon la forza scoprendone la vera identità. Sdegnate, afferrarono le lance avventandosi su di lui per ucciderlo, ma gli dei impietositi lo resero invisibile. Fu allora che Apollo si precipitò per afferrare Dafne; ma quest'ultima riuscì a sfuggirgli chiedendo a Zeus di essere salvata: e il reggitore dei cieli la trasformò in lauro. Questi due episodi mitici sono gli echi di un culto preellenico, che aveva come teatro la valle di Tempe dove scorre il Peneo e da dove, secondo il mito, Apollo portò il lauro a Delfi. In quel luogo selvaggio la dea Dafne, la «rosso-porpora» o la «sanguinaria», era venerata da un collegio di Menadi, orgiastiche masticatrici di foglie di lauro. Da quella dea dalla testa di giumenta dipendeva un re, forse di nome Leucippo, lo «stallone bianco», il quale regnava un solo anno per essere poi fatto a brandelli dalle menadi le quali, dopo la cruenta cerimonia, si bagnavano per purificarsi. Quando le sacerdotesse di Dafne furono cacciate dalla Tessaglia dagli invasori Elleni, che veneravano l'Apollo iperboreo, si rifugiarono a Creta. Quivi, secondo Plutarco, avrebbero adorato la dea sotto il nome di Pasifae, «quella che fa luce per tutti», epiteto della Luna. IL LAURO APOLLINEO, SIMBOLO DI VITTORIA E VATICINIOIn Grecia invece Dafne fu ridotta dai mitografi a ninfa e trasformata in lauro, cioè subordinata nel culto al dio. In onore di Apollo portatore di lauro (dafnefóros) si celebravano ogni otto o nove anni le Dafneforie in vari luoghi della Grecia: le feste erano particolarmente solenni a Tebe e a Delfi, donde una processione di nobili giovani si recava a Tempe rifacendo il mitico cammino del dio dopo l'uccisione del serpente Pitone. Una corona ricavata dall'albero ornava il capo del dafnefóros, il più bel fanciullo di Tebe, che doveva prestare servizio al tempio di Apollo. A Delfi soltanto la Pizia poteva masticarne le foglie che favorivano il vaticinio. Nell'antichità era chiamata pianta profetica, poiché era un attributo del dio che «sa quel che sarà e fu ed è». Rami di lauro si facevano bruciare per ipnotizzarsi sul loro crepitio e intravedere il futuro: quanto più esso era fitto, tanto più se ne traevano auspici favorevoli. Scriveva Tibullo: "e gli allori accesi sulle fiamme rituali mandino un crepitio di buon augurio, e con questo fausto presagio vi sarà un sacro anno ricco e felice. Quando il lauro offre buoni auspici, gioite, o coloni: Cerere coprirà di spighe il colmo granaio." L'usanza è giunta fino alle soglie del nostro secolo: nella campagna emiliana si traevano auspici sul futuro raccolto bruciando foglie di alloro;se il crepitio era vivace, il raccolto sarebbe stato abbondante. A Delfi si celebravano ogni otto anni i giochi Pitici, che prendevano il nome dal serpente Pitone, custode dell'oracolo di Dafne e soggiogato da Apollo: ai vincitori delle gare si offriva una corona di lauro. La pianta solare non poteva non suggerire il simbolo della vittoria, tant'è vero che Ovidio faceva dire al dio che abbracciava la sua Dafne trasformata in albero:Quando restanti canti orneranno i solenni trionfie lunghe pompe vedrà il Campidoglio,sarai sul capo dei condottieri romani:sarai fedele custode davanti alle porte imperialie la quercia mirerai ch'è nel mezzo. Il generale vittorioso si faceva precedere a Roma da messaggeri che portavano in Campidoglio alcuni ramoscelli deponendoli sulle ginocchia di Giove Ottimo Massimo. Poi egli giungeva in città con i fasci ornati di lauro, su un carro trainato da quattro cavalli incoronati con la stessa pianta, ed egli stesso ne teneva nella mano destra un ramoscello mentre con la sinistra impugnava uno scettro d'avoriosormontato da un'aquila; e persino la sua fronte era incoronata di lauro. Con l'avvento dell'impero il lauro fu riservato agli imperatori, dopo il prodigio narrato da Plinio nella Naturalis historia: «Livia Drusilla, che assunse col matrimonio il nome di Augusta, quando era ancora fidanzata a Cesare Augusto, stando seduta, si vide cadere in grembo una gallina di notevole bianchezza che un'aquila aveva lasciato piovere dall'alto, illesa. Mentre ancora osservava senza provare paura, si produsse un altro prodigio perché la gallina teneva nel becco un ramo di alloro carico delle sue bacche. Gli indovini ordinarono di conservare il volatile e la prole, nonché di piantare quel ramo e di custodirlo religiosamente. La prescrizione fu eseguita nella dimora di campagna dei Cesari, presso le rive del Tevere, sulla via Flaminia a nove miglia da Roma, luogo chiamato per questo motivo Ad gallims, dove nacque prodigiosamente un boschetto. Da quel momento Cesare Augusto, mentre celebrava i suoi trionfi, tenne in mano l'alloro proveniente da quel bosco e se ne fece una corona che portava sul capo. Dopo di lui questa fu consuetudine comune a tutti gli imperatori». Svetonio narra che qualche mese prima della morte di Nerone, ultimo imperatore della dinastia giulio-claudia fondata da Augusto, l'intero bosco seccò fino alle radici e morirono tutte le galline. Il simbolo della vittoria connesso al lauro venne poi assunto dai cristiani per alludere sulle tombe dei martiri, nelle catacombe, alla loro vittoria spirituale e alla vita eterna. IL SIMBOLO DELLA POESIA E DELLE ARTI Alla Luna, che nella Grecia arcaica era la fonte della poesia, si rivolgeva ancora Omero all'inizio dell'Iliade: «Cantami, o diva, del Pelide Achille l'ira funesta». Poi con l'avvento del culto di Apollo e Artemide, giunto dall'isola di Delo, la funzione di supremo ispiratore della poesia passò al dio solare, il quale divenne maestro delle Muse che secondo Esiodo tenevano in mano un ramoscello di lauro. Erano figlie di Zeus e di Mnemosine, la Memoria, figlia a sua volta di Urano e Gea, ovvero del Cielo e della Terra prima che Crono li separasse evirando il padre. Sicché la dea era la «memoria» della comunione originaria del celeste e del terrestre. Le era dedicata una delle due fonti che i morti incontravano nell'Ade. Le anime di coloro che si erano affrancati dalle passioni bevevano alla sua sorgente l'acqua fresca di vita e, uscendo dai cicli dolorosi dell'esistenza, si ricongiungevano agli dei. Quelle dei malvagi si abbeveravano invece alla fonte chiamata Lete, l'Oblio, perdendo la memoria della loro esistenza terrena, e poi venivano scagliate in un profondo pelago, metafora dell'oscurità e della dannazione eterna. Tuttavia, se malvagie non erano del tutto, rientravano nella vita con altri corpi. Pindaro racconta che alle nozze fra Giove e Mnemosine lo sposo domandò agli dei che cosa mancasse loro ancora; ed essi risposero: «I celebranti». Allora il dio reggitore del mondo si accoppiò per nove giorni di seguito con Mnemosine. Dopo nove mesi la sposa partorì, poco lontano dall'Olimpo, nove figlie che amavano soltanto cantare: le Muse, che ebbero come maestroApollo. Esse sono dunque il canto che celebra il Sacro, ispirato dal dio che è Luce e Armonia del mondo: Calliope per la poesia epica, Clio per la storia, Euterpe per la poesia lirica, Melpomene per la tragedia, Tersicore per la danza, Erato per la poesia erotica e per il mimo, Polinnia per la poesia sacra, Urania per l'astronomia, Talia per la commedia. Così l'antica prerogativa della dea Luna di essere la sorgente prima dell'ispirazione poetica venne assorbita dalla nuova religione iperboreadove trionfava Apollo. Ne rimaneva una eco nelle nove Muse che reggevano un ramoscello di lauro; pianta che appare anche in una leggenda medievale sul nostro maggior poeta, narrata dal Boccaccio nella Vita di Dante: «Dico adunque che la madre del nostro poeta, essendo gravida di quella gravidanza, della quale esso poi a tempo debito nacque, dormendo le parve nel sonno vedere sé essere al pie' d'uno altissimo alloro, allato a una chiara fontana, e quivi partorire un figliolo, il quale le pareva pascersi delle bacche che dallo alloro cadevano e bere desiderosamente dell'acqua di quella fontana: e da questo cibo nudrido, le parea che in piccol tempo crescesse e diventasse pastore, e nella vista grandissima vaghezza mostrasse d'aver delle fronde di quello alloro, le cui bacche l'avevan nutricato, e sforzandosi d'aver quelle, avanti che ad esso giunto fosse, le parea che egli cadesse; e, aspettando ella di vederlo levare, non lui, ma in luogo di lui le parea vedere un bellissimo paone esser levato». A questo simbolismo si riferirono i rinascimentali nell'immagine allegorica del Furor poetico: «Giovane vivace & rubicondo» lo descriveva il cavalier Ripa «con Tali alla testa, coronato di lauro, & cinto di hedera, stando in atto di scrivere: ma con la faccia rivolta al cielo ». Le ali designavano la rapidità dell'intelletto poetico e il volto rubicondo la sovrabbondanza di creatività, il furor poeticus donato dal Cielo ai Poeti. IL LAURO NEL PETRARCACon una corona di lauro, laurea, il senatore Orso dell'Anguillara incoronò l'8 aprile del 1341, in Campidoglio, Francesco Petrarca, il quale aveva dedicato alla pianta apollinea alcuni sonetti allegorici che interpretavano sapienzialmente il mito di Apollo e Dafne, diventata Laura in italiano: dal latino hurus che è di genere femminile. Per capire la valenza allegorica di quei versi occorre ripercorrere il mito ovidiano. Laura-Dafne viene colpita da un dardo di piombo: metafora della psiche umana incatenata al proprio io e alle sue pulsioni, riluttante all'opera alchemica. Ma la sua resistenza non dura a lungo. «Mutami» implora il padre Peneo «e toglimi questa figura che troppo mi fu cara». Ed ecco che a poco a poco Dafne perde la sua «natura plumbea» trasformandosi in pianta. Da acqua corrente fuggitiva come piombo fuso - è figlia di una divinità acquatica - diventa pianta, ovvero aria, poiché ogni albero dalla vasta chioma è simbolo dell'aria. Quando Apollo l'abbraccia dicendo: «Se non mi puoi essere sposa sarai il mio albero», Dafne cede infine al dio, diventa aria impregnata di fuoco dello Spirito, «aureo crine», ovvero sapienza. Da quel momento Dafne-Laura vive nell'Aurora, nell'intelletto vergine. E Laura-Sapienza converte a sua volta il cuore del poeta: Quando io veggio dal ciel scender l'auroraco' la fronte di rose e co' crin d'oro,Amor m'assale; ond'io discoloro,e dico sospirando: - Ivi è Laura ora. Il gioco poetico del Petiarca tesse infinite variazioni su questo te ma con un'accumulazione di metafore, quasi un caleidoscopio dove le varie immagini si sovrappongono a significare che, giunti a una certa altezza spirituale, il discorso razionale non è più sufficiente: L'aura che '1 verde lauro e l'aureo crinesoavemente sospirando movefa con le sue viste legiadrette e novel'anime da' lor corpi pellegrine. La solarità del lauro si riscontra anche fra i Guarani delle foreste del Paraguay che lo considerarono come una delle immagini dell'Albero cosmico, dell'Asse del mondo, le cui ceneri miste a miele purificano. È l'albero del protosciamano, dell'eroe solare: con il suo legno si fabbrica l'urna dove viene deposto lo scheletro dei bambini morti da cui si ottengono responsi divinatori. È detto anche «verga del Creatore», tramite dell'acqua di vita. LE PROPRIETA' DEL LAUROUna pianta con tali simbolismi non può non avere virtù energetiche.Le foglie del lauro (Laurus nobilis), essiccate e adoperate in infuso o in decotto, sono infatti stimolanti e antisettiche e aiutano la digestione,curando turbolenze digestive, tensioni prodotte da aerofagia o aerogastria e fermentazioni intestinali abnormi. L'olio ricavato dalle drupe è prodigioso per curare i dolori articolari; e un suo strato sottile cosparso sul pelame difende gli animali dalle mosche. La pianta, si sa, è usata anche in cucina per aromatizzare la selvaggina e profumare vari intingoli.

Alloro Laurus Nobilis

Alloro: la pianta dei poeti e degli eroi - Spels

La pianta di Laurus nobilis, comunemente nota come alloro, è una pianta sempreverde originaria della regione mediterranea. Conosciuta fin

Laurus nobilis

ALLORO LAURUS NOBILIS - info

Laurus nobilis - Wikipedia

L'alloro, una pianta curativa e mitologica – Ovisnigra Creazioni

Alloro o Lauro

Alloro Laurus nobilis - Uso, simbologia, proprietà

alloro Laurus nobilis

Il Laurus centenario di Manoppello (PE) - Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio ETS

LAURUS (Alloro) - Vivai Piante Gozzo a Verona, Rovigo e Padova

Alloro: proprietà, benefici, trattamenti, controindicazioni ed usi in cucina