Storia d'Italia

€ 28.00 · 4.5 (726) · In Magazzino

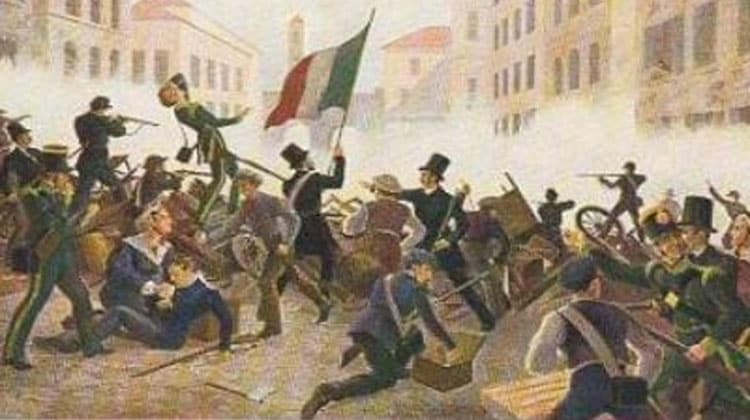

Che differenza c’è tra «crisi di regime» e «crisi di sistema»? Perché sottotitolare così la Storia d’Italia? Le due espressioni infatti non sono intercambiabili, perché se le crisi di regime sono necessariamente anche crisi di sistema, queste ultime possono non essere crisi di regime. Massimo Salvadori, autore di numerosi saggi di storia contemporanea e di storia del pensiero politico, usa il termine “regime” nell’accezione avalutativa di ordinamento politico-istituzionale. Osservando la storia dello Stato nazionale italiano dalle sue origini ad oggi, possiamo constatare che in essa si sono avvicendati tre tipi di regime: liberale-monarchico, fascista e democratico-repubblicano. L’avvento di ciascuno di questi si è compiuto in seguito a una profonda rottura, a una vera e propria guerra civile «che ha mescolato, in diversa combinazione, la lotta delle armi con quella dei valori, delle ideologie e degli interessi, opponendo in maniera inconciliabile forze aventi concezioni antitetiche dello Stato e dei rapporti sociali» (p. 40). Gli eventi del 1919-1925 e del 1943-1945 si possono definire «crisi di regime», poiché provocarono il crollo rispettivamente dello Stato liberale e di quello fascista e favorirono l’avvento di una diversa forma di Stato. Con «crisi di sistema» ci si riferisce invece agli eventi attinenti agli inizi degli anni ’90 del XX secolo e nel 2011-2013, in quanto rientrano nella medesima forma democratico-repubblicana dello Stato. Desta stupore rintracciare negli accadimenti politici degli ultimi due anni una crisi di sistema, eppure secondo l’A. è proprio tra il 2011 e il 2013 che si è conclusa l’informe Seconda Repubblica, «quando il Paese è andato precipitando in maniera via via più accelerata nella seconda crisi di sistema della storia repubblicana, tanto da aprire le porte ad una Terza Repubblica» (p. 13). Ciascuna delle crisi di regime o di sistema ha avuto come esito la formazione di Governi per diretta iniziativa del Capo dello Stato (re o Presidente della Repubblica), definiti «Governi istituzionali» o «tecnici», «a indicare che la risposta al crollo di un regime o quanto meno di un sistema politico diventava prerogativa del massimo custode e garante delle istituzioni» (p. 46). L’A., accompagnando il lettore a ripercorrere le vicende dell’Italia dal Risorgimento a oggi per gettare luce sulla più vicina contemporaneità, rintraccia alcune anomalie che hanno contraddistinto l’intera storia nazionale. La prima consiste nel fatto che tutti e tre i regimi sono risultati bloccati, in quanto il rapporto tra le forze di governo e quelle di opposizione ha avuto un carattere eccezionale, perché le opposizioni di maggior peso avevano per scopo non alternative di governo ma alternative di sistema. I loro erano progetti di governo non entro ma contro le istituzioni vigenti, in conseguenza di una non componibile ostilità verso classi dirigenti ritenute incapaci. «“Incomunicabilità” e “separatezza” hanno costituito il tratto dominante dei rapporti tra liberali al potere e opposizioni cattolica, democratico-repubblicana, anarchica e socialista; tra fascisti e antifascisti; tra democristiani e loro alleati e sinistra guidata dai comunisti. Il succedersi dei differenti regimi ha finito – al di là della “discontinuità” rappresentata dalla loro diversa natura: liberale, fascista e repubblicano-democratica – per riproporre lo stesso elemento di fondo, vale a dire la contrapposizione frontale tra le forze di governo – che hanno considerato lo Stato come cosa propria e loro funzione e “missione” quella, prima ancora che di governare, di difendere e “salvare” lo Stato stesso – e le forze di opposizione costituite in “anti-Stato” che miravano, mediante un processo di “rovesciamento”, all’avvento di un diverso tipo di Stato» (p. 17). Se essere nazione significa possedere una volontà dominante di vivere insieme, il senso di appartenenza a un destino comune, il sentirsi uniti oltre le differenze, l’Italia delle grandi divisioni e contrapposizioni, dei sistemi politici bloccati non poteva che risultare una nazione assai debole e incompiuta. La transizione dalla Prima alla Seconda Repubblica segnò il passaggio da un sistema partitico frammentato, che poggiava su tre partiti maggiori (DC, PCI e PSI), a un sistema «parimenti frammentato malamente organizzato intorno a due “poli” pluripartitici fragili e instabili» (p. 24), dove le coalizioni stavano insieme allo scopo di battere quelle avversarie senza badare alla coesione necessaria per controllare i contrasti interni e per attuare riforme coerenti con i programmi iniziali. Eppure dal 1994 al 2013 abbiamo assistito a un cambiamento di grande valore storico: l’aver reso possibile l’alternanza al governo degli schieramenti in competizione, creando un fragile bipolarismo. Un’altra anomalia è rintracciabile, secondo l’A., nel monopolio religioso esercitato dalla Chiesa cattolica. «Per effetto delle grandi guerre religiose seguite alla lotta tra Riforma protestante e Controriforma cattolica, in Gran Bretagna, Germania, Francia, Scandinavia, Svizzera, le popolazioni, passando attraverso aspri conflitti, impararono la convivenza e l’accettazione reciproca e, superando la stessa tolleranza, pervennero alla piena libertà religiosa, che divenne componente decisiva delle loro libertà politiche e civili. Differente è stato il corso dell’Italia» (p. 54). Solo nei tempi più recenti, grazie anche ai movimenti migratori, gli italiani stanno imparando a confrontarsi con altre religioni, o meglio «con il diritto di ciascuno – caratteristica di qualsiasi Stato propriamente laico – di vedere riconosciuta nella libertà di tutti, senza privilegi o limitazioni, la propria fede» (ivi). Ulteriore tratto peculiare di tutta la vicenda storica italiana è stato «l’appiattimento della magistratura sul potere politico, dal quale dovrebbe restare non solo formalmente ma anche sostanzialmente autonoma. La storia della magistratura italiana ha visto quest’ultima sistematicamente subalterna – con le dovute eccezioni – agli interessi del blocco dominante di potere sia politico sia economico. Così è stato nel regime liberale; così […] durante la dittatura fascista, nel corso della quale la magistratura ha perso la propria indipendenza, in primo luogo essendole stata sottratta anche in maniera formale la giurisdizione sui reati politici; così in particolare per il primo ventennio del regime democratico-repubblicano […]. A partire dalla fine degli anni ’60 del Novecento, il ruolo di settori significativi della magistratura italiana è drasticamente mutato. Il Sessantotto, il terrorismo, l’eversione diretta, in varie forme e ad opera di molteplici soggetti, contro il regime democratico, l’esplodere della corruzione pubblica legata principalmente, anche se non certo esclusivamente, ai partiti di governo, l’emergenza creata dalla forza dell’anti-Stato criminale, hanno provocato una risposta inedita nella storia del potere giudiziario: l’esplicita politicizzazione di molte delle sue componenti, la divisione in correnti organizzate rispondenti a diverse e conflittuali fedeltà politiche e partitiche, la convinzione di molti giudici di essere chiamati ad esercitare una funzione di supplenza nei confronti degli altri poteri dello Stato» (pp. 44-45). Dopo le ultime elezioni politiche del febbraio 2013, «il pur assai precario e incompiuto bipolarismo venne sepolto» (p. 220); al suo posto emerse un paralizzante tripolarismo, in cui PDL, PD e Movimento 5 Stelle ottennero consensi equivalenti. L’istantanea di Salvadori sull’oggi è impietosa: i partiti «appaiono boccheggianti, impoveriti, ma si dovrebbe dire immeschiniti, fino all’esaurimento. Essi non sono più portatori di ideologie intese a legittimarli, di progetti di società e di culture politiche capaci di esprimerli, organizzatori di grandi interessi e veicoli attivi delle diverse concezioni della vita, come erano stati i partiti che hanno accompagnato la storia dell’Italia del Novecento, e non sono neppure partiti dichiaratamente e consapevolmente post-ideologici orientati verso una pur prosaica ma efficiente amministrazione della società in una competizione non “drammatica” tra loro per la conquista del consenso elettorale. Sono piuttosto i prodotti di un amalgama spurio e contraddittorio» (p. 223). Oramai «le qualità più richieste ai leader sono l’arte della schermaglia, la battuta pronta, la presenza efficace e persino la “bella presenza” elevata a importante attributo “politico”» (p. 224). Durante la sua seconda crisi di sistema (2011-2013), la mancanza di condizioni adatte a produrre alternative di governo si è accompagnata a vizi più recenti: «la frammentazione del sistema dei partiti, il personalismo e il carattere via via più oligarchico dei gruppi dirigenti, le spinte populistiche, l’opposizione alle riforme istituzionali e costituzionali pur sbandierate come necessarie ad opera degli interessi particolaristici, una guerra ideologica combattuta troppo spesso nella specie di una persistente e chiassosa guerriglia di basso livello, lo svuotamento delle culture politiche, la corruzione del potere, il trasformismo» (p. 228). All’Italia sono mancate classi dirigenti in grado di «stabilire un’egemonia politica ed etica tale da favorire l’unione intorno ai principi fondativi dello Stato stesso» (p. 230). Il latente sentimento nazionale unificante ha portato al proliferare di una serie rigogliosa e ininterrotta di centri di identificazione particolaristici, dalla famiglia, alla regione; dalle categorie professionali ai partiti; dalla Chiesa alle sue associazioni e – addirittura secondo l’A. – «le organizzazioni come la mafia e la camorra assurte al rango di veri e propri anti-Stati criminali con i loro riti, le loro fedeltà superiori ad ogni altra, le loro forze armate, il controllo di parte del territorio statale» (p. 230). Anche la nostra cultura politica, nelle sue varie manifestazioni, è stata segnata da particolarismi invadenti, specie nei momenti in cui si metteva mano a progetti di rifondazione delle istituzioni statuali. Ora non è più il tempo di costruire l’unità nazionale così come l’abbiamo conosciuta nell’800 e ’900; per fare gli italiani in questo frangente storico di transizione occorre dar vita a un sistema politico in grado di riformare le istituzioni e renderle funzionanti al fine di inserire efficacemente il nostro Paese nell’Europa unita. Lo scopo non può che essere quello di «rendere l’Italia componente civilmente e politicamente matura e dinamica dell’Unione Europea, da considerarsi non come un aggregato delle vecchie nazioni storiche, ma un insieme di Stati disposti a cooperare e sostenersi reciprocamente al fine di consolidare il senso di una nuova, se si vuole usare questo termine, “nazionalità europea”» (p. 234). Un compito che l’A. stesso definisce «problematico e difficile» (p. 234), ma è l’unica e ultima vera partita che ci resta da giocare.

Breve storia d'Italia (Italian Edition): 9789872173289: Giovanni Jannuzzi: Libros

Storia d'Italia a fumetti (Vol. 2) - Biagi, Enzo: 9788804168867 - AbeBooks

La storia d'Italia di Indro – Il Club dei Lettori Solitari

Storia d'Italia - Wikipedia

Storia d'Italia vol. 1 di Indro Montanelli, Roberto Gervaso, RCS (edizione speciale per Oggi), Copertina rigida - Anobii

La Storia di Salerno - Typimedia EditoreTypimedia Editore

Opera incompleta, pagine brunite ai bordi causa tempo e qualità della carta, bruniti anche i tagli, rilegatura editoriale rigida, cartonata,

Storia d'Italia vol.1. Dalla fondazione di Roma alla distruzione di Cartagine

A brief history of Italy in Italian language.

Breve Storia D'Italia

Breve storia d'Italia (Francesco Cesare Casula) - Carlo Delfino editore

Storia delle librerie d'Italia - Newton Compton Editori

Storia d'Italia - Lampo 1955

AA.VV. - Storia d'Italia Einaudi. Volume I I caratteri originali. Volume II (in 2 tomi) Dalla caduta dell'Impero Romano al secolo XVIII. Volume III

AA.VV. - Storia d'Italia Einaudi (con Annali) - 1975 / 2000

Storia d'Italia, Volume 1 (Italian Edition): 9781147773538: Balbo, Cesare: Books

Letture sulla storia d'Italia

Storia d'Italia